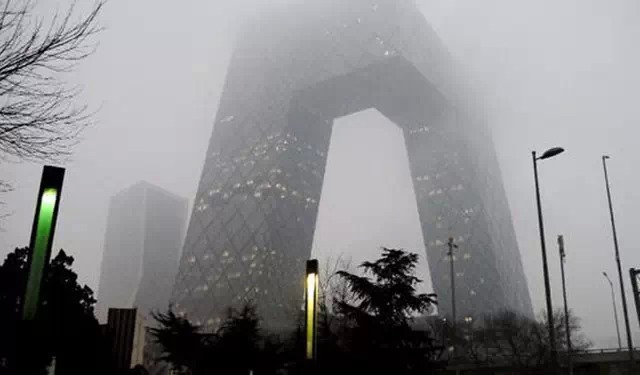

中國人至少還要忍受三十年霧霾

最近一周(注:本文寫于2014年2月25日),一場罕見的大范圍霧霾籠罩著中國。這不是第一次,也不會是最后一次。

一個國家里,各類人有不同的分工,其中一類,就是預見者。他們以智慧分析規律,提出對策,國家政策因之而變。從而避免走彎路、走回頭路。

就中國的環境污染問題,不能說預見者們沒有發言。

一個國家,工業化程度高了,環境污染必然隨之加重。然后提高治污技術,強化污染治理。先行國家無一例外。工業化之后,產業升級,高污染產業向落后地區轉移,人口向新的空間移民、殖民。先行國家無一例外。

這樣的路,前一程,中國跟著走了。越往后,越跟不上。

在治理污染方面,由于執法力度在現實層面遭遇嚴重消解和抵制,即便買來和發達國家同樣先進的技術設備,效果也相去甚遠。

在人口轉移和產業升級方面,發達國家走過的路中國基本上走不了。

所以,按規律推,我想說的是:第一:大氣污染嚴重到這個地步,其實是早就可以預見的。第二:比大氣污染更嚴重的是水污染。只不過由于呈現方式的不同,還沒那么引人注目。

2012年6月,我在騰訊微博做客座總編輯時曾預言:按現在的趨勢看,環境污染問題會越來越糟,10年內一定會有極端的環境災難事件出現。如今這一次次全國性的霧霾,當然已經算是環境災難了,但是一定還會有更嚴重的環境災難出現。

為什么如此肯定地作出這個判斷?很簡單:中國的國土面積、人口基數、發展路徑和生活方式,四個元素的組合,必然導致這個結果。

中國經濟高速發展30多年,伴生的污染問題處于增長和轉移的階段。就是既有從無到有的污染,也有在充分利用環境容量的口號中形成的城鄉間、發達和欠發達地區間的污染轉移。

中國經濟發展的后30多年,污染問題將呈量變引發質變之勢,極端性的環境災難將不斷出現。

最樂觀地預計:中國的環境問題開始整體不可逆地好轉應該是在第二個30年之后。當然,這還得仰仗總體政策正確、國人配合。也就是說:中國人還得再忍受霧霾、污水等嚴重污染最少30年。日本由“川崎哮喘”、“水俁病”肆虐到環境全面好轉,用了大約30多年。中國現在的情況,比日本難多了。

相對于發達國家走過的先污染再治理的路子,中國的去污之路更艱難百倍,產業升級以及高污染產業的轉移,因為后發劣勢,難度和空間都不可同日而語。更加不同的是:中國的體量實在太大。全世界發達國家總人數加起來也沒中國人口多。

也就是說:發達國家通過產業升級、建殖民地等策略,現在得以穿西服動鼠標掙高利潤,以中國的體量和現在的國際大勢,要完成這些高污染產業轉移和升級,難度和耗時都會驚人且結果不可預計。

(資料圖:霧霾中的北京典型場景)

【一】

前些年,關于首鋼搬遷的話題總是在反反復復中躲躲閃閃,直到2005年初才被公開確認。北京一家報紙稱:北京最大的工業污染源是首鋼。環保專家分析,首鋼的搬遷和北京大氣治理息息相關。

有回憶文章稱:新中國成立初期,毛澤東在天安門城樓上說,要很快發展到站在城樓上能看到數不清的煙囪。這充分表露了中國對于工業化的急迫心情。

當時,對于中國這樣一個農業國來說,工廠是先進和現代化的象征,當然會建在最引人注目的地方。不光在北京,在中國的各個城市,越是中心地帶就越是工廠林立,北京王府井、上海康平路附近都有工廠。

改革開放后的第一階段,一方面許多企業效益不佳,而中心地段的商業價值開始凸顯,于是一些企業開始自己轉型,把工廠用地用做商業開發。

在環保意識開始覺醒和強化后,各個城市都開始整體性地把工廠遷出中心區域,尤其是大氣污染和水污染、噪音污染嚴重的工廠。

遷到哪里去呢?遷到每個城市的邊緣地帶、郊區乃至其他落后地區。

有一個時期,中國各個城市中心地帶的大氣、水、噪音污染都已大大減輕。但另一方面,中小城市、城鎮、農村的環境污染卻越來越嚴重起來。

工廠在這些地方越來越多,當然是一個重要原因,同時,新華社曾經引用水利部副部長翟浩輝的話說,我國農村化肥、農藥、除草劑、農膜的大量使用已經造成了嚴重的面源污染(指相對于點源污染而言的一種水環境污染類型),許多河道發黑,河岸雜草叢生,垃圾成堆;不少農田土壤層有害元素含量超標、板結硬化。許多鄉村特別是鄉鎮企業發達地區和開發項目比較多的地區,很難找到一塊凈土、一方凈水。

以往那些山清水秀、水草豐美使人懷念的鄉村,逐漸成了土臭水黑、垃圾遍地的所在,與此同時,在城市,許多昔日的工廠變成了大片的綠地或高檔住宅小區,適宜生存之地由鄉村全面轉移到城市。

農村的污染,最終都將隨著水流、農產品……和很多很多人的生活聯系起來。農村的困窘,最終都將會以各種形式回饋到社會。農藥、化肥等各種污染,最后都會進入水中,或者經陽光照射揮發到大氣之中,最后都會進入我們的口中、我們的肺中。

事情就是這樣,環境保護在大城市越來越受人關注,得到重視,但在許多中小城市、城鎮、農村,問題正變得越來越嚴重。而如果中國廣大的中小城市、城鎮、農村處在嚴重污染之中,總體的環境容量自然日趨飽和。

【二】

如今在中國講生態問題,往往言必稱西方。西方生態思想對中國人的影響越來越大,西方人傳給中國人的,不光有生態思想,還有他們的生活方式。

如今這個世界有60億人,60億人都想像美國人那樣生活。

美國人如今怎樣生活呢?——“人們幾乎不為自己做事。我們不用從生食開始烹調我們的食品(55%的美國消費者的食品預算花在了餐館的飯菜和即食的方便食品上)。我們既不縫補,也不熨燙,更不制作我們的衣服;我們既不用烘烤,也不用建造,更不用我們自己修理;我們除了孩子幾乎什么也不生產,并且一旦我們做了那些事,我們就降低了身價。”(艾倫·杜寧著《多少算夠》)。

20世紀50年代,西歐人過上了同美國人一樣的生活。

20世紀70年代,日本人過上了同美國人一樣的生活。

今天在印度,“大約一億中產階級的出現,已經導致了從汽車、電視機到冷凍食品的每一樣東西的銷售量的爆炸性增長。印度城市的街道被世界上最危險的交通和最嚴重的空氣污染填塞。這是由于數百萬摩托車和轎車涌入了原先主要由自行車、公共汽車或牛車占據的道路。信仰樸素和有著節約傳統的保守的印度人正漸漸讓位于一個思想自由和花銷也同樣自由的新一代。”(艾倫·杜寧著《多少算夠》)。

中國人也正沿著同樣的道路急行。

中國的人均財富只能排名世界第104,有人計算,實現13億中國人的美國夢,中國的資源總耗至少要擴大50倍。伴生的污染量呢?無法想象。

但是,也有中國人說:誰規定中國人只能住在茅草屋里看著美國人開汽車住洋房?憑什么當我們發展時就該忍受貧困維持生態平衡?

西方教給中國人的還有他們的經濟發展模式。

20世紀后期,當西方世界的經濟狀況欣欣向榮,而采用其他發展模式的國家個個灰頭土臉的時候,西方世界什么也不用說了,每一個想過好日子的民族都會跟著他們的腳步而來。中國就這樣跨進了新的發展軌道,而在跑道邊掐著秒表計算中國奔跑速度的是西方人。

如今,爭取經濟增長成為全世界共同的目標,幾乎所有國家都在這種發展模式上競走。

于是,用生態平衡的眼光來看,中國就成了這樣一個國家:

中國是世界上最大的能源消費國之一,也是世界上最大的燃煤國家。中國經濟發展速度與資源消耗一直成正比例上升,中國的自然資源絕支撐不了目前這種西方式的發展模式和生活方式。

這種困窘西方在發展過程中同樣遇到過,西方解決這一問題的辦法之一是發現和建立殖民地;從世界其他地方進口資源;把污染產業向外轉移。

事情就是這樣。西方傳給中國人完備的生態理念,也傳入了令中國人向往的生活方式,還把中國納入了和他們相同的經濟發展軌道。但問題在于,這幾者是相互矛盾的,生態文化的理念和經濟發展及生活方式的實際強烈沖突。于是中國人就不得不像金庸小說中的老頑童一樣,以一個巨人的形態,在左右手相互搏擊的痛苦中前行。

美國教授布朗的一段話被許多中國人轉述:“由于中國如此龐大的人口,人類至今走過的所有道路,對中國都不能適用,中國非得開辟一條全新的航道不可。這個發明了造紙術與火藥的民族現在面臨一個跨越西方模式的機會,向世界展示怎樣創造一個環境上可持續發展的經濟。中國如果成功了,就能為全世界樹立一個榜樣。如果失敗了,所有的人都將為此付出代價。”

中國這樣一個世界第一人口大國,在發展方向和發展方式上如果沒有清醒的認識,后果可能是誰也無法預測的。

【三】

今天的中國人,每天都在被刺激著。因為本能的消費不足以推動經濟的發展速度,所以要不斷刺激消費。

新中國建立之初,生產、生活照搬蘇聯模式,經濟落后,生活水平低下。但今天許多人回憶,稱那時的生活里有一種低水平的快樂。我一直在思考,那種快樂從哪里來?

想想那時的模式:稍具規模的單位,辦公樓旁邊就是宿舍樓,生活區里配套托兒所、幼兒園、子弟學校、醫院或衛生所,在犧牲自由的不快里,收獲了極大的便利。很多人不用擠車路上耗幾小時上下班,不用接送孩子,不用到處找人求人給孩子找幼兒園找學校……

面對今天人們都在追求的以大房豪車為標準的美好生活,我一直在思考一種生活方式,一種讓中國人能夠在簡潔低碳的前提下,最大限度滿足舒適感的生活方式。

我在想:是不是有很大一部分人,愿意選擇簡樸清靜但便利的生活方式?社會有沒有可能以環保理念迎合他們,從而既讓人們多一種選擇,也為中國做一種探索?

13億人口的中國,如果尋求不出這樣的模式并使之成為社會共識,那么,霧霾、毒水,定會以越來越高的頻率和強度不約而至。

我設想的新農村,照明、做飯、采暖全部用沼氣,定期更換的沼液、廢渣全部用來肥田。以這樣的純生態設施,最大限度為農民們提供舒適便利的生活。同時,化肥的使用量必然降低,食材和水的潔凈度因此提高,這又造福了城里人。全中國每年化肥、農藥的總用量,應該由環保部與農業部共同研究、控制,而不能這個部只管為了產量猛勁撒,那個部一頭霧水不知如何消解。

我設想的城市規劃,不是只會學點發達國家的皮毛,而是能有點自己的獨特超前思考,比如,在為汽車修建路面的同時,為愿意跑步、騎自行車上班的人們留出安全、舒適、便捷的通路。中國曾經是世界上首屈一指的自行車大國。但隨著中國人生活水平的提高,自行車正在逐步被淘汰。

我設想的環境治理力度,應該是全世界最嚴厲最極端的!從中南海開始,中國的每一幢樓房,房頂必須鋪滿綠色植物或太陽能板,必須裝上雨水集流設施;中國每一個鄉村,必須有垃圾和污水處理設施;中國每一畝土地和林地,施用化肥、農藥等化學元素的數量必須受到監控;中國汽車的尾氣排放標準,必須領先全世界而不是在歐盟后面亦步亦趨。

肯定會有人笑話說:別做夢了,學都學不好,何談超越?但是看看日本吧:當年加藤三郎最早提出了要限制日本汽車的尾氣排放,并作為官員制定日本的汽車尾氣排放標準,引起一片罵聲。罵他的人說,加藤是想把日本汽車工業賣給美國。如果執行這個標準,日本汽車工業必將死亡。結果呢?沒有一家企業倒閉,反而更好。如果沒有那樣的限制,就沒有日本汽車產業的今天!

歸根結底,其實我想說的是:盡管對于霧霾的成因,有工業、尾氣、氣候等諸多解讀,但我認為它就是一個污染總量超標后的集成結果。我悲觀地認為:因為先天稟賦和天時地利人和,中國人在中國,要想多數人有美國人那樣的豪車豪宅,就不可能有美國人那樣的藍天白云。要想有藍天白云,整個民族就必須收心斂性,在其他方面做出點犧牲。比如,我說一句找罵的話,北京人這樣恐懼霧霾,咱先做點力所能及的補救:讓燒烤這種食品從這個城市徹底消失。再說說汽車……好了好了,我不說了,我似乎已經看見要跟我辯論者憤怒的面孔了。

?

青島路博宏業環保技術開發有限公司

微信公眾號

企業微官網

版權所有:青島路博環保 備案編號: 魯ICP備08017804號-3 技術支持:易龍在線